愛広会のデイ日和 HOME > 健康コラム > [食生活]体内時計と時間栄養学

体内時計と時間栄養学

関川愛広苑 通所リハビリテーション

[掲載日]2022.05.06

[掲載日]2022.05.06

時間栄養学とは?

現在の栄養学では、同じ人、同じ献立であれば、何時にとろうが、栄養素の効果や働きは変わらないということが原則となっています。

「日本人の食事摂取基準」でも時間に関しての内容には触れられていません。

しかし、栄養効果が、時刻によって変化する。また、栄養素や食品成分により、

人間の体内時計に変化が生じる。今までの栄養学と違って、人体の活動の時間軸をふまえ、

いつ栄養素を摂ったら体が最も健康に動くかを研究するのが、時間栄養学です。

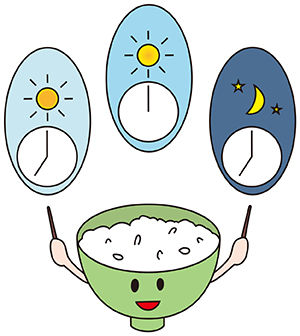

朝の光と朝食が、リズムのズレを元に戻す

昼夜を予測し、生体リズムをつくりだすのに大きな役割を果たしているのが、時間遺伝子です。

時計遺伝子のうち、主(中枢)時計遺伝子は脳にあり、末梢時計遺伝子は全身に存在する多くの細胞の中にあります。

これらの遺伝子は1日約25時間のリズムをつくりだしているので、

24時間で昼夜が入れ替わる地球上では、そのままにしておくと徐々に夜型の生活にずれていってしまいます。

それを防いでいるのが、実は朝の光と朝食です。

脳にある主時計遺伝子は夜明け直前の青い光を受け、末梢時計遺伝子は朝食をとることで、

毎朝リズムをリセットし、1日24時間のリズムへと修正を行います。

健康で過ごすためには、主時計と末梢時計が同じ周期ではたらくことが望ましいため、きちんと朝食をとることが重要です。

起きてから朝食は2時間以内、すべての食事を12時間以内に

まず、朝食は、起きてから2時間以内にとるのが理想的です。

その後の昼食、夕食も含めてすべての食事をとり終えるのが、

おおむね12時間以内に収まっていれば、生体リズムに適しているといえるでしょう。

例えば、朝食が午前7時、昼食が正午、夕食が午後7時といった具合です。

禅宗の僧侶は現代でも、本来の生体リズムに合った生活を送っています。

朝は大体5時に起きて、朝食は7時、昼食は正午、夕食は少し早めの午後5時頃にとります。

そして、午後9時には就寝。

明治時代までは、一般の人々の平均寿命は40歳くらいでしたが、

禅宗の僧侶の平均寿命はその頃すでに70代に達し、とても長生きをしています。

それらも、彼らが長年にわたり生体リズムに沿った生活を送っていたからだと考えられるのです。

関川愛広苑 通所リハビリテーション / 管理栄養士 宮村

- 尾山愛広苑 通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

- 関川愛広苑 通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

- 中条愛広苑 通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

- 相川愛広苑 通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

- 新井愛広苑 通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

- 豊浦愛広苑 通所リハビリテーション(介護老人保健施設)

- デイケアセンターきざき(新潟リハビリテーション病院)

- デイサービスセンターはやどおり〔認知症ケア特化〕

- デイサービスセンターじゅんさい池〔認知症ケア特化〕

- デイサービスセンター東中野山〔認知症ケア特化〕

- デイサービスセンター新和〔認知症ケア特化〕

- アクティブデイはすがた〔機能訓練特化・半日型〕

- アクティブデイぼたんやま〔機能訓練特化・半日型〕

- アクティブデイできじま〔機能訓練特化・半日型〕

- アクティブデイなかやま〔機能訓練特化・半日型〕

- アクティブデイしばた緑町〔機能訓練特化・半日型〕